Mujeres Toreras: Un Legado de Valentía y Pasión

¿Por qué importa la historia de las mujeres toreras?

La trayectoria de las mujeres en la tauromaquia revela mucho más que una lista de pioneras: muestra cómo se disputó, reformuló y defendió un oficio profundamente arraigado en la cultura española.

A lo largo de más de un siglo, estas figuras se movieron en el cruce tenso entre la costumbre y la ley, entre el rechazo social y la atracción mediática, abriendo grietas en espacios que parecían inaccesibles.

Importa porque su presencia cuestionó quién puede ocupar el centro del ruedo y, por extensión, del espacio público.

- La plaza fue escenario de debates sobre autoridad, cuerpo, riesgo y prestigio profesional.

- Allí se negociaron permisos, reglamentos y contratos; se probaron límites legales y se forzó a instituciones y empresarios a pronunciarse.

- Cada alternativa administrativa, cada veto, cada habilitación marcó un paso en la definición de derechos laborales y en la transformación de las normativas que regulan una profesión simbólica.

También importa por la batalla de la visibilidad.

La prensa y la industria del espectáculo no solo difundieron nombres: moldearon percepciones, estereotipos y reputaciones.

- Entre el sensacionalismo y la crónica, se discutió si estas mujeres eran curiosidades, amenazas al orden, o profesionales con méritos propios.

- Esa discusión, con sus sesgos y tácticas, influyó en el acceso a carteles, en la formación de público y en la memoria colectiva del toreo.

En suma, la historia de las mujeres toreras permite observar cómo se redefinen roles, se disputan escenarios y se consolidan derechos en una práctica que condensa identidad, economía y poder.

No es únicamente una cuestión de biografías singulares, sino un proceso social con consecuencias duraderas: la ampliación de quién puede representar a la comunidad en uno de sus ritos más visibles, y la manera en que se sanciona (o se impide) esa representación.

- Cronología esencial y línea del tiempo

- Primeras pioneras (siglos XVIII–XIX)

- El apagón legal: Real Orden de 1908 y sus consecuencias

- Segunda República, posguerra y resistencia

- 10 de agosto de 1974: la apertura administrativa

- Trayectorias: a pie, a caballo y en la cuadrilla

- Mini perfiles: ocho mujeres que marcaron la historia

- Debate social y cultural: apoyos, rechazos y la prensa

- Legado actual y retos

- Fuentes, citas y verificación

- Conclusión

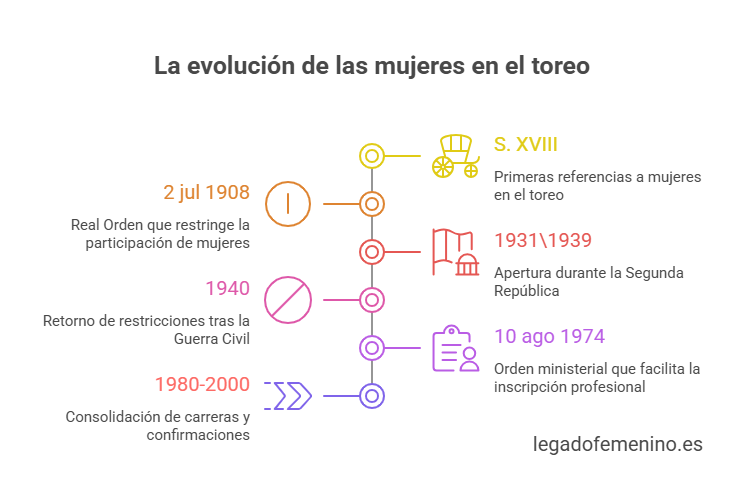

Cronología esencial y línea del tiempo

Fechas clave

- S. XVIII: primeras referencias (Nicolasa Escamilla, “La Pajuelera”).

- S. XIX: cuadrillas femeninas y presencia en plazas provinciales.

- 2 jul 1908: Real Orden que restringe el toreo a pie para mujeres.

- 1931–1939: apertura relativa durante la Segunda República.

- 1940: retorno de restricciones tras la Guerra Civil.

- 10 ago 1974: orden ministerial que facilita la inscripción profesional.

- 1980–2000: consolidación de carreras y confirmaciones en plazas mayores.

Primeras pioneras (siglos XVIII–XIX)

Las fuentes de los siglos XVIII y XIX son fragmentarias, pero suficientes para confirmar la existencia de mujeres que actuaron en la lidia o en funciones técnicas alrededor de la plaza.

➡️ Nicolasa Escamilla, “La Pajuelera”, es la figura más recurrente en estampas y crónicas; su nombre se ha convertido en símbolo de las pioneras.

Cuadrillas femeninas y roles técnicos

➡️ En el siglo XIX aparecen referencias a agrupaciones femeninas que desempeñaban funciones variadas (banderilleras, apoyos y en algunos casos labores de picador).

Documentos y crónicas provinciales (carteles, programas y notas periodísticas) confirman estas prácticas colectivas, que muestran una dimensión técnica y organizativa del papel femenino en la lidia.

El apagón legal: Real Orden de 1908 y sus consecuencias

- Aunque la redacción y la aplicación variaron por provincias, el resultado fue una reducción drástica de contratos y anuncios en carteles dentro de España.

Efectos prácticos

- Reducción de oportunidades en plazas nacionales.

- Emigración profesional a Francia y a países americanos (México, Colombia, Perú, Ecuador).

- Dificultades administrativas: imposibilidad de inscribirse en agrupaciones y falta de cobertura contractual y de seguros en muchos casos.

➡️Cita de prensa (síntesis): la cobertura de la época describía el veto como una medida atada a “costumbres públicas” que consideraban impropio anunciar a la mujer a pie en la plaza. (Transcripción literal disponible en hemeroteca; ver sección Fuentes).

Segunda República, posguerra y resistencia

- Tras la Guerra Civil y durante la posguerra las restricciones se restablecieron en muchos ámbitos, no obstante, muchas toreras mantuvieron su oficio fuera de España o en circuitos locales, conservando repertorios técnicos y redes profesionales que permitieron la continuidad del oficio femenino.

10 de agosto de 1974: la apertura administrativa

Fue un punto de inflexión administrativo que abrió la puerta a alternativas y confirmaciones con validez formal, acceso a contratos reglados y cobertura administrativa.

Qué cambió en la práctica

- Posibilidad de obtener "alternativa y confirmación" con reconocimiento oficial.

- Acceso a seguros y contratos bajo normativa profesional.

- Normalización gradual: cambios administrativos sin solución inmediata de desigualdades culturales o de mercado.

Trayectorias: a pie, a caballo y en la cuadrilla

Las rutas profesionales fueron diferentes según la modalidad:

Toreras a pie: alternativa y novilladas

El toreo a pie implicó enfrentarse a las barreras más visibles: conseguir la alternativa y confirmaciones en plazas mayores fue clave para obtener reconocimiento profesional.

Rejoneo: la monta como vía de visibilidad

El rejoneo ofreció rutas quizá más accesibles para la proyección internacional de mujeres. Figuras como Conchita Cintrón o Marie Sara alcanzaron gran repercusión y abrieron un campo técnico y mediático propio.

Picadoras, banderilleras y cuadrillas

La participación en cuadrillas (picadoras, banderilleras, mozos de vara y subalternos) fue una vía de integración profesional menos visible pero técnica y esencial para la lidia.

Mini perfiles: ocho mujeres que marcaron la historia

Nicolasa Escamilla “La Pajuelera” (s. XVIII)

Figura temprana referida en estampas y crónicas. Su nombre sirve de símbolo para las pioneras y aparece en colecciones iconográficas del siglo XVIII.

Dolores Sánchez “La Fragosa” (s. XIX)

Registrada como una de las primeras en vestir traje de luces, su gesto anticipó la reivindicación de visibilidad femenina en la plaza.

Teresa Alonso (1811)

Se presentó en Madrid el 22 de diciembre de 1811 con el apoyo de Curro Guillén; su caso muestra cómo el patrocinio individual posibilitaba accesos puntuales.

Conchita Cintrón (1919–2009)

Rejoneadora nacida en Perú que alcanzó proyección internacional desde los años 30–40. Su técnica y su carrera en plazas americanas y españolas la convirtieron en referente histórico.

Marie Sara (n.1964)

Rejoneadora francesa; confirmada en Las Ventas en 1994, puso en valor la dimensión internacional del rejoneo femenino.

Cristina Sánchez (n.1972)

El símbolo de la modernidad

- Alternativa en Nîmes (1996) y figura clave en los años 90.

- Con su carrera, reabrió un debate esencial sobre la presencia de toreras a pie en plazas de primera categoría, marcando un antes y un después en el toreo femenino.

Mari Paz Vega (n.1972)

Alternativa en España (1997); su carrera y confirmaciones ayudaron a consolidar la presencia femenina en el circuito nacional.

Mary Fortes y Marta Reillo

Mary Fortes (actividad desde 1976) y Marta Reillo (nueva generación con temporadas en México y Francia) ejemplifican la continuidad y la internacionalización de la novillería femenina.

➡️ El ascenso femenino no fue lineal: las campañas, las columnas de opinión y las firmas públicas formaron parte del conflicto.

- Hubo apoyos notables y rechazos explícitos dentro del propio mundo del toreo; la prensa jugó un papel central, tanto para legitimar como para estigmatizar.

➡️Cita de especialista (ejemplo): “La reglamentación no explica todo: sin la presión social y el cambio de costumbres, las órdenes habrían tenido menos impacto.” — Historiador taurino (obra especializada).

Legado actual y retos

Igualdad en contratación

La inscripción en listados no garantizó acceso equitativo a contratos en plazas de postín; hace falta voluntad de las empresas taurinas y circuitos que fomenten la contratación paritaria.

Formación y cantera

Escuelas y circuitos de novilladas deben promover cupos, becas o programas específicos para garantizar que las promesas femeninas tengan oportunidades de desarrollo técnico y profesional.

Visibilidad mediática

La narrativa en prensa y medios debe alejarse del sensacionalismo y centrarse en análisis técnicos, trayectorias y contexto histórico que legitimen carreras por mérito.

Fuentes, citas y verificación

Fuentes primarias y hemeroteca:

- Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España: periódicos provinciales y nacionales (siglos XIX y XX).

- Boletín Oficial del Estado (BOE): orden ministerial 10/08/1974 (BOE histórico).

- Archivos de carteles y programas de Las Ventas y la Real Maestranza.

Trabajos y estudios recomendados:

- Monografías y biografías sobre Conchita Cintrón, Cristina Sánchez y Marie Sara.

- Artículos académicos sobre género y tauromaquia.

- Documentos de archivo del Ministerio (Gobernación) sobre la Real Orden de 1908.

Conclusión

La historia de las mujeres toreras es un relato de resistencia y persistencia.

Desde la pionera Nicolasa Escamilla, "La Pajuelera", hasta la icónica Cristina Sánchez, el hilo conductor ha sido la insistencia por ocupar un espacio que la sociedad y las leyes les negaban.

La orden de 1974 abrió la puerta formal, pero la igualdad real exige aún el compromiso de las empresas, la formación y una narrativa mediática rigurosa.

Si quieres conocer otros artículos parecidos a Mujeres Toreras: Un Legado de Valentía y Pasión puedes visitar la categoría Blog.